Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Hypertoniebehandlung

Vorspann

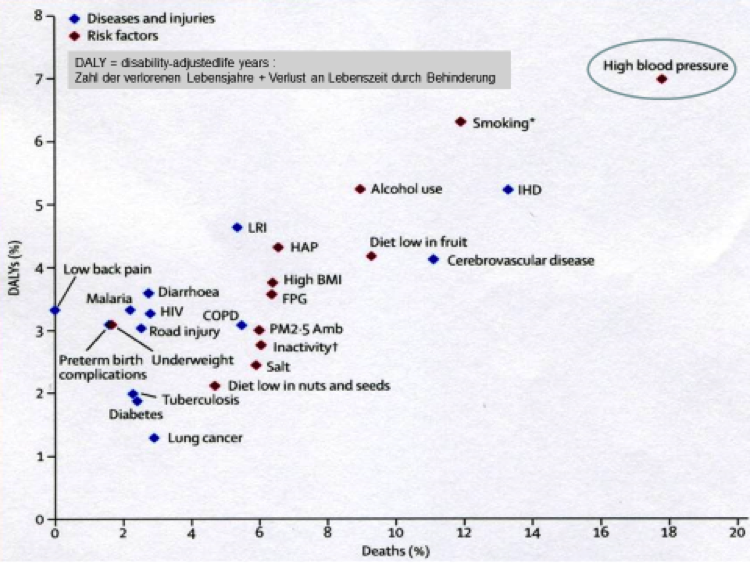

In der größten weltweiten epidemiologischen Studie zu den globalen Ursachen von Tod und Behinderung wurde der Bluthochdruck als bedeutendster Faktor identifiziert (Abb.1).

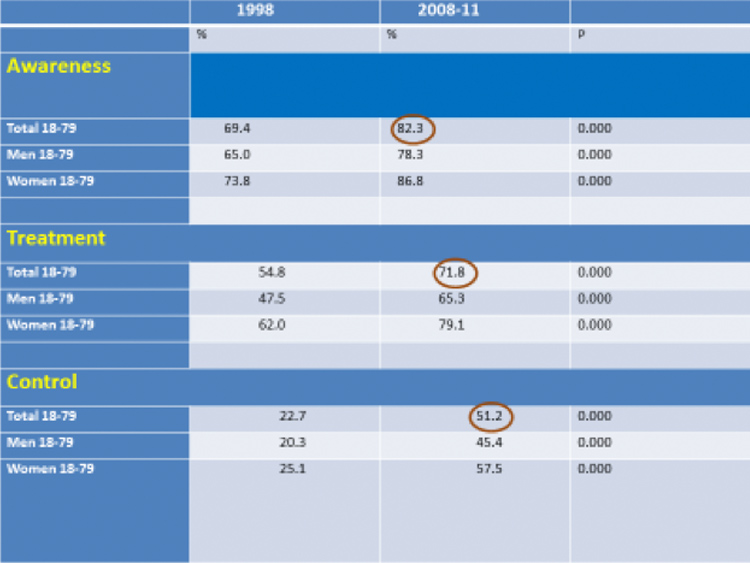

Für Menschen mit gesicherten Bluthochdruck besteht der Schlüssel zum Erreichen eines hohen und möglichst „gesunden“ Lebensalters in der Normalisierung ihrer Blutdruckwerte. Während vor knapp 20 Jahren in Deutschland lediglich ein Fünftel aller behandelten Bluthochdruckpatienten Werte unter 140/90 mmHg aufwiesen, waren es im Jahre 2011 bereits über 50 % (Abb. 2).

Das ist ein erfreulicher Fortschritt, aber es zeigt auch, daß die Hälfte unserer Patienten eben noch nicht optimal behandelt ist und wertvolle Lebensjahre verlieren. Im Beitrag sollen Anforderungen und Lösungswege zur vollständigen Blutdrucknormalisierung aus der Sicht von 40 Jahren Berufserfahrung auf dem Boden aktueller wissenschaftlicher Leitlinien zu diesem Thema aufgezeigt werden.

Exakte Diagnose(n) am Anfang

Um unsere Patienten leitliniengerecht, aber auch individuell erfolgreich behandeln zu können, muss anfänglich eine korrekte Diagnose gestellt werden, wobei alle vorhandenen weiteren Risikofaktoren und Begleiterkrankungen zu erfassen sind. Dazu gehört als Mindestanforderung ein kleines Labor mit differenzierten Cholesterinwerten, Nierenfunktion, Elektrolyte, Blutzucker und Eiweißausscheidung im Urin sowie ein EKG.

Ganz wichtig ist die Durchführung eines ambulanten 24h- Langzeit-Blutdruckmonitorings (ABDM) zur Erfassung des ganztägigen sowie nächtlichen Blutdruckverlaufes zur Identifizierung von „Weißkittel-Hypertonie“(hohe Blutdruckwerte nur beim Arztbesuch), Praxisnormotonie (normale Blutdruckwerte in der Arztpraxis und erhöhte Werte bei der Arbeit oder in anderen Streßsituationen und dem Ausmaß der nächtlichen Blutdruckabsenkung).

In der Anamneseerhebung ist besonderer Wert auf die Krankheitssituation in der Familie (hohes Maß von Vererblichkeit bei Hypertonie), soziale und berufliche Belastungssituationen sowie die Lebensumstände (Ernährung, Bewegung) zu legen. Bei sehr hohen Werten (größer 180/110 mmHg) oder Therapieresistenz (keine Blutdrucknormalisierung trotz 3 blutdrucksenkende Medikamente) sollte eine sekundäre Hypertonie (d.h. ursächliche Erkrankungen von Nebennieren, Nieren, Schilddrüse, Herz und Gefäße) vom Spezialisten ausgeschlossen werden, was bei uns regelhaft geschieht.

Zielblutdruck festlegen

Als Zielblutdruck gilt in der Regel ein Wert < 140/90 mmHg. Der höhere (systolische) Wert entspricht dabei dem Druck im Kreislaufsystem zum Zeitpunkt der vollständigen Entleerung der linken Herzkammer und der diastolische dem Basisdruck im System - kurz bevor wieder das Blut aus der gefüllten Herzkammer ausgepumpt wird - seit 2017 für kardiovaskuläre (Hoch-) Risikopatienten kleiner 135/85 mmHg. Bei älteren gebrechlichen Menschen oder über 80-Jährigen reicht auch eine systolische Absenkung zwischen 140–150 mmHg. Bei diesen Menschen wird nur der systolische Wert als Zielblutdruck angegeben, da er im Alter der wichtigere ist – bei jungen Menschen kommt es hingegen auf beide an.

Bei Diabetikern sollte der diastolische Blutdruck < 85 mmHg liegen, bei Patienten mit chronischer Nierenschwäche wird ein systolischer Druck < 130 mmHg empfohlen. Eine neuere amerikanische Studie (SPRINT-Studie) hat die Diskussion um niedrigere Blutdruckziele (120/80 mmHg) erneut angefacht. Angesichts etlicher methodischer Probleme dieser Studie und aufgezeigter Risiken bei sehr niedrigen Druckwerten in Folge hochdosierter medikamentöser Therapie bleiben die erwähnten Blutdruckzielwerte der deutschen und europäischen Leitlinien jedoch bestehen. Besonders bei Patienten mit Durchblutungsstörungen des Herzens können Blutdruckwerte unter 120/70 mmHg Probleme bereiten.

Lebenstiländerung von entscheidender Bedeutung

90 % aller Menschen mit Bluthochdruck haben eine sogenannte primäre oder essenzielle Hypertonie, was besagt, daß neben einer gewissen Veranlagung (erbliche Faktoren) persönliche Umstände zur Blutdruckerhöhung geführt haben. Diese sind Übergewicht/Fettsucht, krankmachender sog. „Dysstreß“ im Beruf oder Privatleben, Rauchen, Bewegungsmangel, Ernährungsfehler, wie z. B: hoher Kochsalzverbrauch, Süßes (Limonaden, Obstsäfte, Kuchen) oder zu hoher Alkoholkonsum.

„Da flehen die Menschen die Götter an um Gesundheit und wissen nicht, daß sie die Macht darüber selbst besitzen“

Demokritos 460-370 v.u.Z.

Umgekehrt führen Gewichtsabnahme, regelmäßige körperliche Bewegung (Training aber auch Alltagsaktivitäten, wie öfter etwas zu Fuß zu besorgen, Spaziergänge, Fahrstühle und Rolltreppen meiden) und salzarme, vitaminreiche Kost zu Blutdrucksenkungen zwischen 5 und 20 mmHg, was einem Einsparpotential von ein bis zwei blutdrucksenkenden Medikamenten entspricht. Dies sollte jedoch keine „Eintagsfliege“ sein, sondern muss im Grunde genommen lebenslang praktiziert werden.

Medikamentöse Therapie am Patienten orientieren

Trotz aller nichtmedikamentöser Bemühungen kommt man in den meisten Fällen nicht umhin, blutdrucksenkende Medikamente einzusetzen. Prinzipiell stehen dafür in den entsprechenden nationalen und internationalen Leitlinien vier Substanzklassen mit einer großen Zahl von Einzelsubstanzen zur Verfügung, die alle den Nachweis erbracht haben, daß sie die Sterblichkeit und die Hypertonie-bedingten Erkrankungen des Herzens, des Gehirns und der Nieren verringern. Wirkweisen sowie die wichtigsten Vor- und Nachteile der jeweiligen Substanzklassen sind in den Sichtkästen dargestellt. Die gewünschten Blutdrucksenkungen werden dabei grundsätzlich mittels Beeinflussung von drei körpereigenen Kreislauf-Regulationssystemen realisiert.

Dabei gilt das physikalische Prinzip (Ohmsches Gesetz):

Spannung (Blutdruck) = Stromstärke (Herzminutenvolumen) x Widerstand (Gefäßwiderstand)

Zum besseren Verständnis sei hierbei auf einen sehr anschaulichen Vergleich mit dem Bewässerungssystem eines Gartens verwiesen. Zum Gedeihen der Pflanzen wird Wasser benötigt, wie Blut allen Körperzellen als Nahrung dient. Der Druck im Gartenschlauch wird dabei durch drei Faktoren bestimmt: Dem Wasserzulauf – regelbar am Wasserhahn, das Wasservolumen im Schlauch (ob voll oder nur teilweise gefüllt) und der Öffnungsfläche der Düse am Ende.

Der Druck im Wasserschlauch – ablesbar, wie weit ich spritzen kann- ist dann am größten, wenn der Schlauch voll gefüllt, der Hahn maximal aufgedreht und die Öffnung der Spritzdüse eng ist. Der Wasserzufluß am Wasserhahn entspricht in unserem Körper der Herzleistung, d.h. wie viel Volumen das Herz in der Minute in den Körperkreislauf preßt (Herzminutenvolumen), das Wasser im Schlauch ist dabei unser gesamtes Blutvolumen, was hauptsächlich über die Nieren reguliert wird und die Spritzdüsen entsprechen im Körper den kleinsten Blutgefäßen (Arteriolen). Sind diese enggestellt, steigt der Blutdruck

Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Systems bewirken eine Absenkung des körpereigenen “Hormons” Angiotensin, was die Gefäße verengt und den Blutdruck stark erhöht. Wir unterscheiden zwei Arten dieser Hemmstoffe: ACE-Hemmer (erkennbar beim Substanznamen an der Endung –pril, wie z.B. Ramipril) und Angiotensin-Rezeptor-Blocker (Abk. ARB – erkennbar an Endung -sartan, z.B. Candesartan). Beide bewirken neben der Blutdrucksenkung einen hohen Gefäß- und Organschutz von Gehirn, Nieren und Herz. Die häufigste Nebenwirkung von ACE-Hemmer ist ein trockener Reizhusten, wogegen ARB die niedrigste Nebenwirkungsrate aller blutdrucksenkenden Hochdruckmedikamente aufweisen.

Medikamentös kann eine relevante Erweiterung (Vasodilatation) mittels Hemmer des Renin-Angiotensin-Systems (RAS) und Kalziumantagonisten erzielt werden.

Kalziumantagonisten bewirken durch Hemmung des Kalziumeinstroms in die glatte Gefäßmuskelzelle eine Gefäßerweiterung, die zur Senkung des Widerstandes in den kleinsten Gefäßen und damit zum Blutdruckabfall führt. Man erkennt ihre verschiedenen Vertreter an der Endung -ipin, wie z.B. Amlodipin. Sie können als Nebenwirkung zu einer (ungefährlichen) Wasseransammlung (Ödemen) in den Knöchel- und Unterschenkelregionen und zu einer geringen Pulsbeschleunigung führen.

Das Blutvolumen kann durch Diuretika gesenkt

Diuretika führen an den Nieren zu einer erhöhten Kochsalz- und Flüssigkeitsausscheidung. Damit verringert sich das Blutvolumen und der Blutdruck. Häufiges „Wasser-lassen“ in der Folge wirkt sich negativ auf die Therapietreue der Patienten aus (ist allerdings streng Dosis-assoziert), wie auch ein negativer Einfluß auf den Blutzucker und die Blutfette zu befürchten ist.

und die Auswurfleistung des Herzens durch Betablocker reduziert werden.

Betarezeptorenblocker reduzieren die Herzfrequenz (Puls) und Herzminutenvolumen (das von der linken Herzkammer in den Körper gepumpte Blutvolumen pro Minute). Man erkennt ihre verschiedenen Vertreter an der Endung -olol, wie z,B.: Metropolol. Diese Substanzen schirmen das Herz gegen schädliche Einflüsse des sympathischen Nervensystems (Streß) ab. Sie sind deshalb besonders empfehlenswert bei Herzschwäche und Durchblutungsstörungen des Herzens, entfalten aber negative Langzeitwirkungen auf den Blutzuckerstoffwechsel, können zur Gewichtszunahme führen und sollten bei Pat. mit allergischem Asthma bronchiale nicht zum Einsatz kommen.

Man kann also alle drei Stellschrauben des Blutdruckes im biologischen System zur Drucksenkung medikamentös bedienen, je nachdem, welcher Mechanismus gerade überwiegt.

Meist sind bei den Patienten die kleinen Blutgefäße sehr eng gestellt, die Organdurchblutung ist dann verringert und die Patienten fühlen sich nicht leistungsfähig. Manche klagen zudem häufig über ein Kältegefühl und Hautblässe, alles Zeichen einer ungenügenden Durchblutung. Hier setzt man zuerst gefäßerweiternde Substanzen, wie RAS-Hemmer und Kalziumantagonisten, ein. Andere Patienten wiederum klagen über hohe Pulswerte und sind häufig nervös, überspannt und unruhig - das Herz schlägt zu schnell und pumpt zu viel Blut in den Kreislauf – hier helfen Betablocker. Zeigen sich Wasseransammlungen in der Knöchel- und Unterschenkelregion (Ödeme), kann das ein Zeichen einer Herzschwäche, aber auch eines zu großen Blutvolumens bei nachlassender Nierentätigkeit sein, wo der Einsatz von Diuretika besonders sinnvoll ist.

Daraus ist schon ersichtlich, daß eine effektive Blutdruckbehandlung immer an den konkreten Situationen und Beschwerden des Patienten ausgerichtet sein sollte. So kann es sein, daß das Präparat X für den einen Patienten genau das Richtige ist, für den anderen aber mehr Risiken als Nutzen verspricht.

Differenzierte Hypertonietherapie bei Begleit- und Folgekrankheiten

Zusätzliche oder Folgeerkrankungen des Hochdrucks spielen eine nicht unbedeutende Rolle bei der Auswahl der Medikamente.

So sollten beispielsweise ACE-Hemmer oder ARB, meist in Kombination mit Kalziumantagonisten immer die Basistherapie bei Diabetespatienten mit erhöhtem Blutdruck darstellen. Diuretika und Betablocker können die Blutzuckersituation eher verschlechtern.

Das Gleiche gilt sinngemäß bei übergewichtigen Hypertonikern mit dem Fokus auf die Gewichtsentwicklung, wo Betablocker ungünstig sind. Letztere dagegen sind häufig unverzichtbar bei Herzschwäche, Herzinfarkt oder Durchblutungsstörungen des Herzens. Das sind nur einige Beispiele, die aber im konkreten Fall über das Schicksal der Patienten mit entscheiden können.

Gefäß- und Organschutz entscheidend für Therapieerfolg

„Der Mensch ist so alt, wie seine Gefäße“ ist seit den Forschungen und Aussagen von Rudolf Virchow eine zentrale Erkenntnis der Medizin. Erhöhter Blutdruck, wie Rauchen, Streß und erhöhte Cholesterinwerte (LDL) beschleunigen den Altersvorgang ungemein. Das heißt im Umkehrschluß, daß derartige Risikofaktoren so früh und so konsequent, wie irgend möglich zu bekämpfen sind. Dabei spielen nichtmedikamentöse Interventionen, wie beschrieben, eine zentrale Rolle. Hinsichtlich der medikamentösen Hochdrucktherapie bedeutet das aber auch, daß ACE-Hemmer, ARB und Kalziumantagonisten effektiver sind, als beispielsweise Betablocker oder Diuretika.

Meßbar sind die Gefäßalterungsvorgänge im Anfangsstadium mittels einer Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit und der Pulswellenanalyse, später zeigen Eiweißausscheidungen im Urin häufig eine generelle Gefäßschädigung an und sichtbar werden Ablagerungen von Cholesterin und Kalk in der Gefäßwand (Plaques)bei gezielten Gefäßultraschalluntersuchungen. Diese Palette an Untersuchungen kann auch im Langzeitverlauf nützlich sein für die Beurteilung, ob eine bestimmte Behandlung auch die hochdruckbedingten Gefäßschäden wirksam beeinflußt.

Einnahmetreue steht im Mittelpunkt

Auch die beste Hochdrucktherapie ist sinnlos, wenn die Medikamente nicht eingenommen werden. Man könnte denken, daß ich mir diese Binsenwahrweisheit hätte sparen können. Auch wenn es banal klingt, die Praxis zeigt eher das Gegenteil, so werden die verschriebenen Hochdruckmedikamente im Durchschnitt nach einem Jahr nur noch von der Hälfte der Patienten eingenommen – mit teilweise katastrophalen Folgen. So konnte in großen internationalen Studien gezeigt werden, daß sich bei Patienten, die die verordneten Medikamente nicht oder nur unregelmäßig einnahmen (medizinisch non-Compliance oder non-Adhärenz genannt) die Komplikations- und Todesraten verdoppelten!

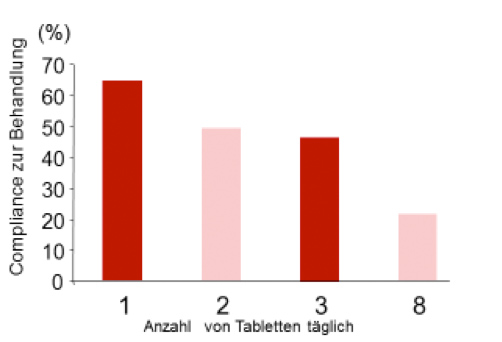

Entscheidend für die Einnahmetreue sind die Verträglichkeit der Medikamente und die Anzahl der einzunehmenden Pillen insgesamt, aber auch die Anzahl der Tageszeiten (früh, mittag, abend). Die Medikamenten-Compliance ist nachgewiesenermaßen dann am höchsten, wenn von nebenwirkungsarmen/-freien Pillen nur eine am Morgen eingenommen werden muss. Mit Zunahme der Tablettenanzahl und der Einnahmezeiten sinkt die Einnahmetreue erheblich (Abb 3).

Daneben existieren viele Untersuchungen, die zeigen, daß ARB (Sartane) aufgrund ihrer niedrigen Nebenwirkungsrate (kein Unterschied zu Scheinmedikament = Placebo in verblindeten Studien) diesbezüglich am besten abschnitten, gefolgt von ACE-Hemmer und Kalziumantagonisten.

Ein Plädoyer für Fixkombinationen

Prinzipiell sollte die Hochdrucktherapie für Patienten und Ärzte so einfach und übersichtlich, wie möglich gestaltet werden. Die Möglichkeit dafür bilden sogenannte Fixkombinationen. Bei 40-70 % aller Hochdruckbehandlungen führt die Gabe eines Mittels nicht zum Erreichen der Zielwerte.

Entweder erhöht der Arzt die Dosis bis zur Maximalgrenze, was häufig zu einer relevanten Zunahme der Nebenwirkungen führt, oder es wird ein zweites bzw. drittes Medikament dazugegeben. Dies ist aus medizinischer Sicht häufig effektiver und auch besser verträglich, erhöht aber aufgrund der Zunahme der einzunehmenden Tabletten und der damit verbundenen Ängste der Patienten ( „zu viel Chemie in meinem Körper …“) die Wahrscheinlichkeit der non-Compliance. Die Bedenken der Patienten sind psychologisch durchaus nachvollziehbar, zumal häufig Bluthochdruckpatienten noch zusätzliche Risiken, wie Fettstoffwechselstörungen oder Begleiterkrankungen aufweisen, die auch medikamentös behandelt werden und die Tablettenanzahl erhöhen.

Einen Ausweg bilden die sogenannten Fixkombinationen, wo mehre Substanzklassen - medizinisch aufwendig getestet - in einer einzigen Tablette zusammengeführt sind. Wir sprechen dann von einer „one pill- Strategie“, mit der auch schwere Hypertonien im Langzeitverlauf nur mit einer Tablette erfolgreich behandelbar sind

Abspann

Bluthochdruck ist die häufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung mit einer hohen Rate an Schlaganfall, Herzschwäche/-infarkt und Nierenschwäche.

Sie ist jedoch nicht schicksalhaft und kann durch den Patienten selbst (nichtmedikamentöse Behandlungsverfahren, Selbstmessung des Blutdruckes, Einnahmetreue der Medikamente), eine strikte Erreichung normaler Druckwerte im Behandlungsverlauf und eine gute medizinische Betreuung (vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis, geschickte Auswahl und wissenschaftlich begründeter Einsatz von Blutdrucksenkern bei möglichst geringer Tablettenanzahl) beherrscht und damit Leben und Gesundheit erhalten werden.

Univ.-Prof. em. Dr. med. J. Scholze

Kardios am Wittenbergplatz

Ansbacher Str. 17-19

10787 Berlin

Email: scholze[at]kardios.de